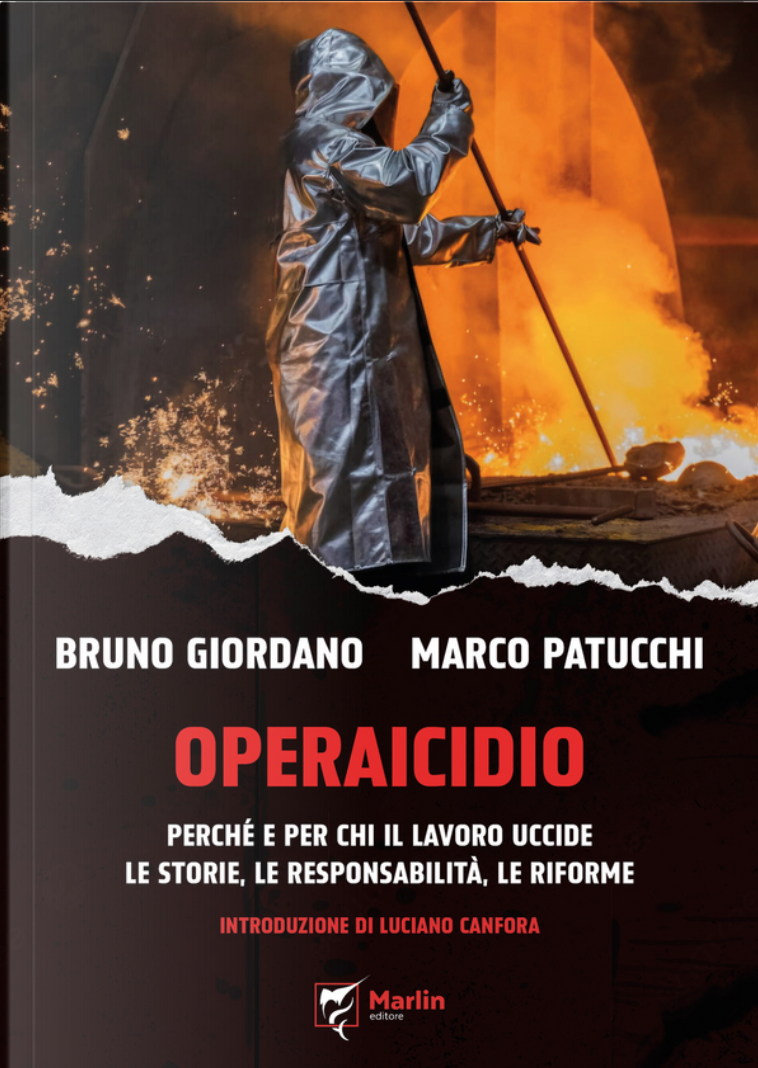

Quello italiano è per eccellenza il popolo dei selfie. Siamo sempre alla ricerca di immagini il più possibile gratificanti, anche se spesso il risultato è paradossale. Ma non importa: per quanto “improbabili” esse rappresentano quello che vorremmo, creano una realtà virtuale che si sovrappone a quella vera. Quanta distanza dalle temperie culturali che hanno accompagnato un secolo e mezzo fa l’esordio della fotografia, e dal suo impatto per la nascita e lo sviluppo dei movimenti veristi!Per non parlare del ruolo che le immagini degli inviati di guerra nel Novecento hanno avuto nel far conoscere cosa sia in realtà la guerra! E non è un caso che da anni i giornalisti nelle zone di guerra sono allontanati o, quando va bene, inquadrati come embedded dalle diverse parti in lotta.Ma i selfie e le foto non sono solo una diffusissima attività individuale: stampa, rete, influencer, istituzione, governi, oramai fanno un uso assai parco delle parole a vantaggio delle immagini, magari “aiutati” dall’intelligenza artificiale o da complessi grafici indecifrabili che però acquistano reputazione grazie ai colori sgargianti che li compongono: “immagini” essi stessi, dunque.Passando ora al tema del lavoro, quali sono le “foto” che vengono maggioritariamente scattate? Nel nostro Paese ci si fa vedere che il lavoro aumenta, e questa è senz’altro cosa buona e giusta. Ma i titoli dei telegiornali, le aperture di quotidiani e siti, il dichiarazionismo degli esponenti del Governo si fermano qui. È raro che qualcuno scenda sotto il pelo dell’acqua per analizzare il rapporto tra lavoro e reddito dignitoso, tra redditi dei lavoratori e aumento dei prezzi, tra la residua quota di lavoro nell’area dei contratti nazionali e i contratti farlocchi, tra lavoro “bianco” e quello grigio e nero, tra lavoro stabile e precariato e part time involontari, tra le “leggi” che sulla carta assicurano al lavoro dignità, e le vecchie e nuove subdole pratiche che generano nuove forme di sfruttamento e schiavismo. Per non parlare dell’insicurezza sul lavoro che, in controtendenza con gli sviluppi tecnologici che in teoria dovrebbero apportare sicurezza, produce morti ed invalidi in tutte le regioni del paese, in tutti gli ambiti produttivi.Su quest’ultimo aspetto il recente libro del magistrato Bruno Giordano e del giornalista Marco Patucchi, dal titolo Operaicidio (Marlin editore, 2025), ci rende un impietoso selfie del Paese relativamente ai rischi per la salute e per la stessa vita che chi lavora incontra quotidianamente nei cantieri edili, per le strade delle nostre città, nelle fabbriche e nelle campagne. Bruno Giordano, da anni impegnato sui temi della sicurezza sul lavoro, magistrato di Cassazione e docente universitario, è stato consulente giuridico della Commissione d’inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Marco Patucchi, giornalista de La Repubblica, sul quotidiano ha curato una rubrica, una sorta di Spoon River, per ricordare con qualche elemento biografico e di ambiente i tanti morti sul lavoro che il Paese “produce”: una sorta di catena di montaggio che non si ferma mai e che in Italia uccide un lavoratore ogni 8 ore.Molti di questi testi sono ripresi in Operaicidio, facendoriemergere dall’oblio le vite spezzate di tanti uomini e donne, giovani e anziani, italiani e cittadini di origine straniera che la sera non sono ritornati a casa dal lavoro, la cui morte è stata accompagnata dall’immancabile e vuoto rituale delle autorità che assicurano: “Mai più morti sul lavoro”!Non è questa la sede per illustrare le statistiche dell’INAIL che il volume riprende con la massima attenzione.Riportiamo solo i dati 2024: 1.077 morti (48 in più del 2023) e più di 515.000 infortuni denunciati. Gli autori segnalano che soprattutto per quel che riguarda gli incidenti, il fatto che circa 3 milioni di lavoratori “in nero” ogni giorno operano senza tutele e assicurazioni, comporta che anche le relative denunce finiscano come la polvere sotto il tappeto.Quello che qui ci interessa valutare è l’intuizione degli autori che ha portato a creare il neologismo “operaicidio”.Ha senso “nominare” così i reati che comportano la morte di un lavoratore? A nostro giudizio la risposta è affermativa. Gli autori analizzano la genesi del termine “femminicidio” e l’impatto che esso ha avuto nel pubblico dibattito. Il passaggio da “dramma della gelosia” a “femminicidio” ha supportato una crescita della coscienza sulla violenza di genere. Può avvenire lo stesso, passando da “fatalità”, “incidente”, “morti bianche” a “operaicidio”? La strada è lunga e accidentata, ma pensiamo che sia giusto imboccarla. Ci soccorre in tal senso l’espressione tratta dalla Istituzioni di Giustiniano (e ripresa da Dante ne La vita nova): Nomina sunt consequentia rerum, ovvero “i nomi corrispondo alle cose”.Allargando il quadro, se il legislatore ha deciso di intervenire sulla fattispecie dell’omicidio stradale, definendo un reato specifico per chi in auto causa la morte di pedoni e/o altri automobilisti, perché non procedere nella stessa direzione per chi, datore di lavoro, per comportamenti colposi provoca la morte di un lavoratore? La responsabilità di un automobilista è, certo, meno strutturata di quella di un’impresa o di un singolo datore di lavoro.Non richiesti, suggeriamo agli autori una riflessione sul termine che dà il titolo al lavoro. Dato il dilatarsi del settore terziario e l’evidenza di masse di lavoratori fragili e non regolarizzati (soprattutto di origine straniera) che lavorano nelle nostre campagne, piuttosto che “operaicidio” perché non parlare di “lavoricidio”?In conclusione riprendiamo la metafora del selfie. Questa Italia allo specchio che non vuol vedere la realtà del lavoro insicuro, un tema che raramente emerge nel pubblico dibattito e ancor più raramente informa i decisori politici, dovrebbe suscitare diffusa indignazione. Ma l’unica voce che credibilmente tuona contro l’insipienza e le complicità di un tessuto economico che fa dell’insicurezza nel lavoro un fattore della produzione, è quella del Presidente della Repubblica.Anche in questo il Quirinale è solo nell’indicare al Paese la direzione giusta.

Recensione “Operaicidio”: un libro da leggere

Alberto Baldazzi, giornalista radio televisivo e scrittore. Ha fondato e diretto quotidiani e agenzie di stampa. Si occupa di comunicazione sociale e antropologia. E stato vicedirettore de l'Eurispes.

06 agosto 2025